古人の楽しみ

約400年前小堀遠州が提案した排水装置を起源とするとされ、江戸時代から風流人の音遊びとして町家の坪庭などに設置されてきました。

戦前戦後の雑踏の中、この繊細な感覚は一度忘れられ幻の音風景と呼ばれるようになりました。

よみがえった日本の音

進化する響き

水滴の共鳴音には、自然界にある安らぎを与える要素が凝縮されています。ティーズ・コーポレーションでは、その効果を凝縮して発生できるよう研究を重ね、10年以上に及ぶ水琴窟の施工経験と音響技術を集約させて「水琴®/Mizugoto」を完成しました。 さらに循環モーターを使用することで、今まで日本庭園でしか味わうことができなかった水琴窟の音色を室内でも楽しめるようにしました。

この水琴®は、世界最大級の家具展示会であるミラノサローネ2005に出展され、世界中から脚光を浴び、JR京都駅ビル、JR名古屋駅ビル、「愛・地球博2005」でも使われ、室内外、場所を選ばず、さまざまな環境で使われるようになりました。

ティーズ・コーポレーションの水琴®は、特許取得、商標登録しています。

近未来型エネルギー発生装置

ティーズ・コーポレーションはさらに研究を重ね、水利工学的、音響科学的にハイパーソニックエフェクトを提供するものとして水琴を昇華させました。

環境を整え、動植物、人体のエネルギーを提供するエネルギー発生装置として、さらなる進化をとげています。医療、健康、農業、漁業、環境、暮らし、娯楽、その他、さまざまな分野とのコラボレーションが予定されています。

ハイパーソニックエフェクトと心地よいゆらぎを同時に提供できるのは、弊社の水琴窟(水琴)だけです。

スペクトル解析

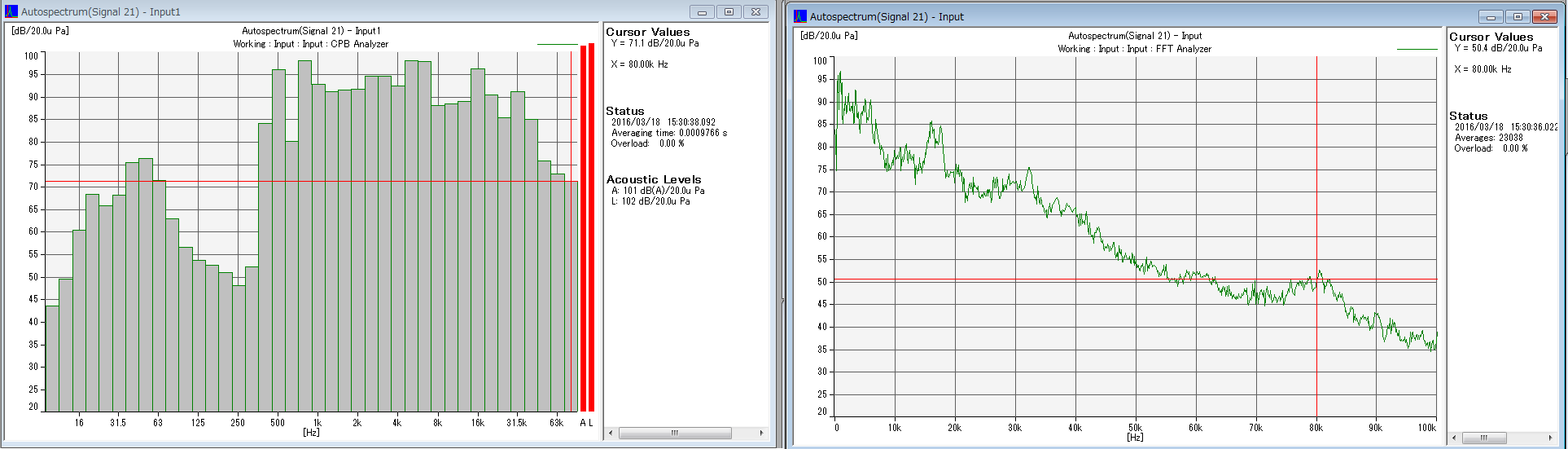

Mizugoto(水琴)®サローネ(100khzまで)

Mizugoto(水琴)®の周波数は高周波成分が極端に大きくなっており、可聴域(耳で聞こえる音)以上のハイパーソニック成分が多分に発生していることがわかります。又、深みを感じる低音にもピークがあり、深みのある快適な音になっていることが分かります。

10khzまで拡大

周波数特性上2khz付近の音は人に不快な印象を与えるとされていますが、水琴の音はそのあたりの成分が少なくなっており、不快感を与えない音であることが分かります。

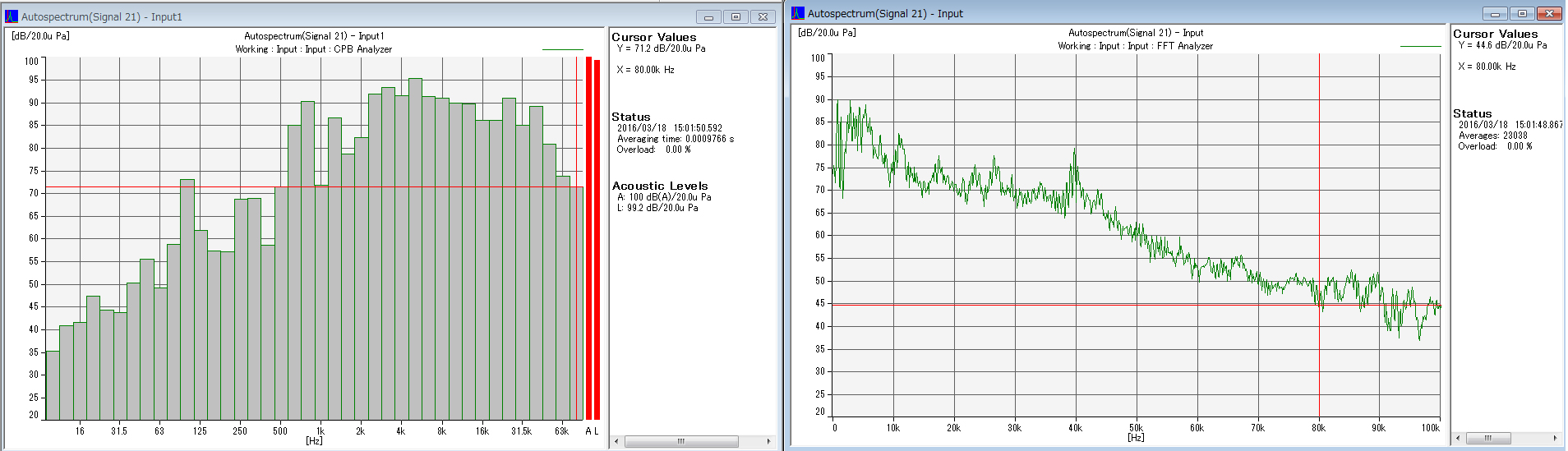

水琴五行(100khzまで)

水琴五行は、水琴サローネ同様に高周波成分が極端に大きくなっており、可聴域(耳で聞こえる音)以上のハイパーソニック成分が発生していることがわかります。コンパクトサイズの為、低い音は出ていないことも分かります。

協力 京セラ株式会社

測定 鳥取県産業技術センター

配信システム

特殊音響管と専用マイク、専用スピーカーを使用することで、騒々しい環境でも水琴の音をお楽しみいただけます。生音だけでも充分な音量は出ていますが、騒々しい環境では音がかき消されてしまいますので、ご相談ください。